Aquesta tarde lluviosa recuerdo, con tristeza, quizás la misma languidez que le impregnaron los años que llevaba encima su cuerpo decrépito, anciano y agotado, que habían pasado muchos lustros, demasiados, desde que las desventuras habían hecho pensar a mi Señor, que no volvería a ver nunca a su familia, amigos, aquellos con los que llevaba una existencia plácida en su Guayaquil natal, una tierra hermosa, con flores de grandiosos pétalos, cantos melodiosos, mujeres de ojos exuberantes y patios engalanados, donde el padre (según me relató mi mentor en un alarde de confianza) gustaba reunir a los nueve hermanos para darles instrucciones acerca del negocio familiar. Precisamente, había sido el negocio de los suyos (el por entonces floreciente comercio del cacao) el que le había hecho embarcar en aquella travesía, rumbo a Panamá, que jamás imaginó acabaría en desastre en una playa ignota, cerca de la localidad de Iscuandé.

En aquella costa, no lejos de su lugar de nacimiento, los náufragos que no murieron intentaron -a duras penas- encontrar sustento, acomodo, algo que les permitiera sobrevivir envueltos en los jirones y harapos en que se habían convertido sus ropajes, las barbas de sus rostros y la angustia de sus almas. Una jornada me confió, casi en secreto mientras catalogaba, que algunos, desfallecidos, habían caído fulminados negándose a luchar. Otros, entre los que se encontraba él, decidieron andar para hallar desesperadamente comida, pescando a la antigua usanza en los charcos de orilla, y bebiendo con sorbos vehementes de unos extraños frutos marrones y pilosos, de gran tamaño y llenos de zumo que abarrotaban la línea costera, una línea que se teñía de tonalidad turquesa al llegar la tarde, aunque a ellos esto no importaba, ya que la contemplación de tanta beldad no lograba mitigar el estado de desazón en que se hallaban sumidos.

Me susurró, con voz cansina, que todo había cambiado una mañana temprano cuando vieron aparecer a un grupo de personas caminando despacio, sigilosos, muy juntos, en un intento de protegerse de ellos – a los que tenían por intrusos- y cómo temerosos se acercaron ofreciéndoles, generosos y con amplias sonrisas, frutas y agua fresca. Me relató en voz baja y gesto pícaro que en el grupo se hallaba una joven de rostro amable, piel tersa y mirada inocente, llamada Manuela Merenciana de Reina y Medina, que le pareció muy hermosa, incluso más que sus amadas hermanas (Elvira, Jerónima del Espíritu Santo, María Magdalena Dominga, María Josefa de los Reyes y Clara), que junto a otras jóvenes eran rondadas por apuestos mozuelos con intenciones de amoríos, en la plaza de Guayaquil, aunque siempre vigiladas por añosas y estrictas ayas. La mayor, Dª Elvira, acabó matrimoniando con un noble gallardo, de nombre Francisco de Salazar y Hernández, oriundo de la isla canaria de La Palma, del que pronto quedó viuda y sin hijos. Rememoró D. Pedro emocionado –mientras la luz del candil se apagaba a la par que su corazón- cómo un tiempo después decidió dejar aquel pequeño paraíso y Manuela Merenciana (con la que presto e ilusionado llegó a desposar) le despidió con lágrimas en los ojos. Nunca se volvieron a ver. Ya de vuelta a la casa familiar, en el curso de uno de sus innumerables viajes, tramitando negocios de su progenitor, fue capturado por piratas, muy interesados en el cargamento que llevaban desde Europa hacia América.

Al ser liberado siete meses después (tras un intercambio de prisioneros) y muy deprimido por la experiencia, decidió mi Señor dejar su tierra natal, el Nuevo Mundo, definitivamente y, buscando nuevos aires, establecerse en el Viejo Continente, en concreto en hacienda donde pudiera dedicarse a su afición, aquella que había iniciado en Iscuandé, cerca de la playa donde fue arrojado por olas de ímpetu desconocido, es decir, reunir especímenes animales y vegetales, así como muestras minerales. Más tarde, entre Holanda y Francia, rico y sin problemas, estudiaba y agrupaba objetos variados, haciéndose con el tiempo poseedor de una de las mejores y mayores colecciones de nuestro siglo. Pero, dado que la plata no duró mucho tiempo y el negocio tenía altibajos, ofreció –casi en la ruina- dicha colección a nuestro monarca, que comentaban en tertulias de pensadores, mostrábase muy interesado por fomentar las Ciencias. Al buen rey le apodan el Ilustrado, y cae en gracia ante su persona todo aquel que tenga respeto por el conocimiento y los gabinetes de maravillas o rarezas, pero desgraciadamente en un primer intento no quiso adquirir su colección.

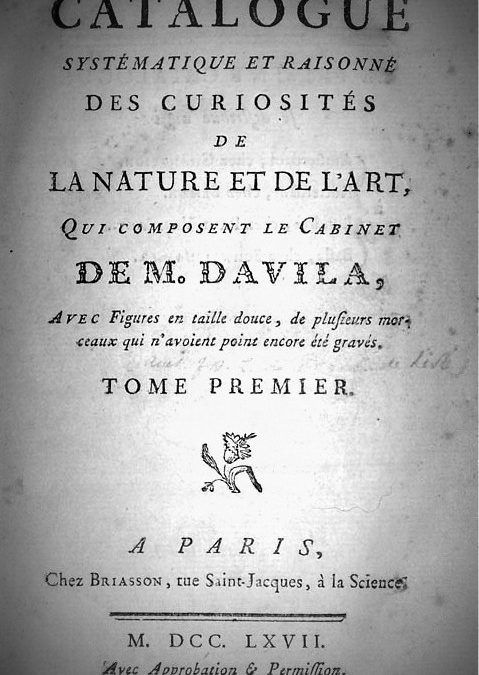

Abatido por la negativa del monarca, inició la redacción de un Catálogo de sus posesiones, en tres tomos, tan bien documentado y exhaustivo que, hablóse por entonces, surtió cambio en la opinión de su Majestad, el rey Don Carlos, el cual después de consultar los informes privados que había solicitado, entre otros, al padre Flórez y a su ministro, el Marqués de Grimaldi, decidió finalmente hacerse con ella. Relató que su alegría no tuvo fin cuando pudo comprobar que, junto a la adquisición de la colección, venía una misiva con el sello de la Corona, en la que el monarca le ofrecía un cargo de confianza (unos mil doblones de oro al año con derecho a vivienda) para que dirigiera el Real Gabinete de Historia Natural, un proyecto personal de la monarquía, que inauguró con boato un 4 de noviembre del año 1776, con gran complacencia de mi parte, pues era menester que ayudaba en algunas labores a mi Señor D. Pedro Pablo Franco Dávila y Ruiz de Eguino en todo lo que requería. Hoy la noticia de su fallecimiento, que me han hecho llegar por emisario, me llena de pesar y gran trabajo para completar su labor…

A todos aquellos que leyeren este manuscrito…

In Memoriam de mi Señor D. Pedro Pablo Franco Dávila y Ruiz de Eguino, natural de Guayaquil, Primer Director del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid

Su leal servidor y amanuense, D. José Clavijo Fajardo, formador de índices

En el año del Señor de 1786, en la Villa y Corte de Madrid

Epílogo.- Las colecciones iniciales que conformaron el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (antes llamado Real Gabinete de Historia Natural), estaban constituidas por piezas reunidas por D. Pedro Pablo Franco Dávila y Ruiz de Eguino, natural de Guayaquil y residente en París que recibió, al tiempo de vender su colección, el ofrecimiento del mismo rey Carlos III para dirigir la nueva Institución. Franco Dávila trasladó a Madrid miles de piezas de minerales, gemas, algas, plantas, animales invertebrados y vertebrados de toda clase, bezoares de origen fisiológico, armas, estampas raras (16.000), esculturas, retratos de hombres ilustres (4.000), mapas, medallas, manuscritos y más de 2.000 libros…para el nuevo Gabinete, situado inicialmente en el Palacio de Goyeneche. Hombre extremadamente culto, inquieto, curioso y trabajador con denuedo, fue nombrado académico de numerosas instituciones europeas, muriendo en Madrid en 1786, y siendo sustituido por su Teniente de Director, D. Eugenio Izquierdo.

Fátima Hernández Martín, directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.